|

|

|

|

|

水門の在る風景 油彩 F100号 2003 |

口澤 弘 Kuchizawa Hiroshi

|

| |

|

|

黄色いかんざし 油彩 F4号 2008 |

外間正枝 Gema Masae

|

| |

|

|

新兵たちの休日 油彩 M80号 2007 |

小ヶ倉 明 Kogakura Akira

|

| |

|

|

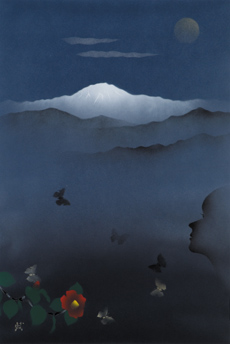

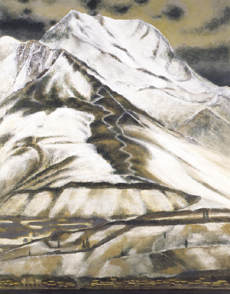

白山霊峰 静かな夜 油彩 P40号 2008 |

小練武志 Koneri Takeshi

|

| |

|

|

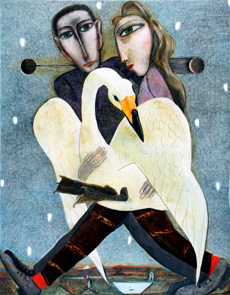

白鳥を連れて パネル・テンペラ・油彩 F50号 2007 |

小林裕児 Kobayashi Yuji

|

| |

|

|

私の風景 油彩 F130号 1981 |

紺野修司 Konno Shuji

|

| |

|

|

これから 水彩・パステル 84.0×59.5cm 2006 |

斉木章代 Saiki Fumiyo

|

| |

|

|

曠原 日本画 F50号 2006 |

齋藤 陽 Saito Akira

|

| |

|

|

残夢 油彩 F100号 2002 |

佐伯武彦 Saeki Takehiko

|

| |

|

|

Tomorrow 油彩 F100号 2005 |

酒井文子 Sakai Fumiko

|

| |

|

| |

| PageTop |

|