|

|

|

|

|

不死鳥は舞う 銅版 60×36cm 2007 |

深沢幸雄 Fukazawa Yukio

|

| |

|

|

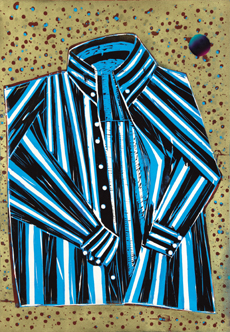

僕の青い縞のシャツ 木版画 90×60cm 2007 |

吹田文明 Fukita Fumiaki

|

| |

|

|

ある光景 別珍 170×135cm 1993 |

藤川素子 Fujikawa Motoko

|

| |

|

|

ピンクのバラ 油彩・キャンバス F6号 2007 |

逸見 有 Henmi Tamotsu

|

| |

|

|

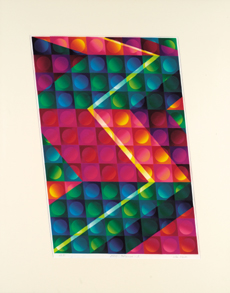

moving…A アクリル F50号 2007 |

ヘンリー・マツダ Henry Matsuda

|

| |

|

|

始まりの形─ラセンと出会って'06 陶 300h×600w×400d cm 2005 |

星野 曉 Hoshino Satoru

|

| |

|

|

ZONE:Reflexion-A 木版画(鳥の子紙・水性絵の具) 71×47.5cm 2008 |

本田耕一 Honda Koichi

|

| |

|

|

重ねる 布・ネット・アクリル F60号 2002 |

前川 強 Maekawa Tsuyoshi

|

| |

|

|

アデンの媚薬 日本画・岩絵の具他 219×348cm

2008 第35回創画展 |

牧野一泉 Makino Kazumi

|

| |

|

|

音と光Ⅰ ミクストメディア+テクノロジー 60号 2008 |

真樹ゆうき Maki Yuuki

|

| |

|

| |

| PageTop |

|